2.取組内容

2.1 体制整備

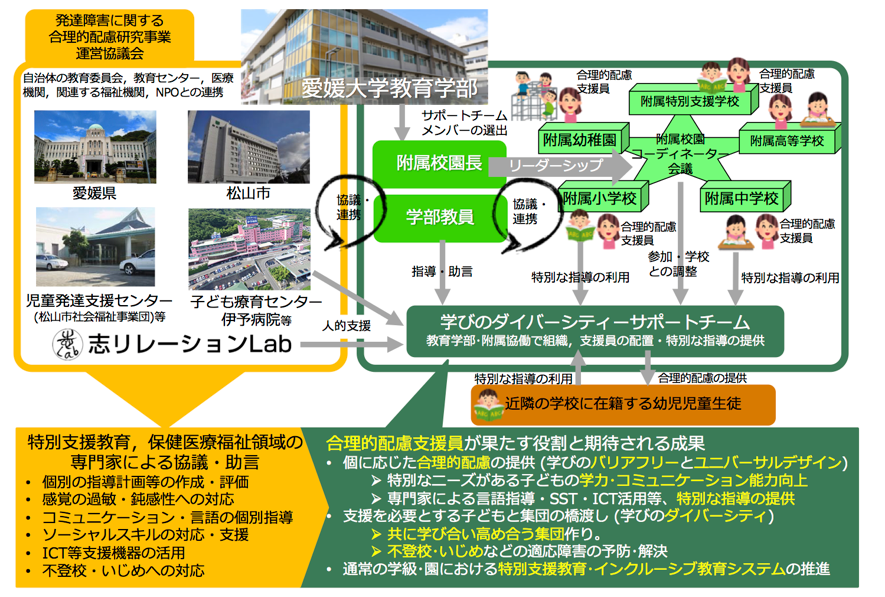

愛媛大学教育学部が実施主体となって,本事業を実施しました。実施にあたって,以下の図の通り,多様な視点から合理的配慮の提供について協議する体制を整え,「学びのダイバーシティーサポートチーム」に保健医療福祉領域の専門性を導入することにより,各専門性を活かした助力を依頼するシステムを構築しました。

<実施内容の概念図>

閉じる

2.2 具体的な内容

<体制整備>

- 愛媛大学教育学部は,大学教員,附属校園長,近隣の教育委員会事務局・指導主事等,保健医療福祉機関関係者(児童発達支援センター長,子ども療育センター長等)を委員とする,当該事業運営協議会を開設しました(年2回)。

- 本学教育学部と附属校園が設置している「学びのダイバーシティーサポートチーム」を拡充し,ソーシャルスキルトレーニング(SST)に関する専門性を有した合理的配慮支援員と,保健医療福祉領域の専門家(言語聴覚士)をチームメンバーに任命しました。

- 合理的配慮として個別の指導が必要な児童生徒と関わるために,相談ブース「こもれび」を開設しました。なお,開設したことを知らせるためのチラシを,附属校園に在籍するすべての保護者に渡しました。

- ▶「相談ブースチラシ2019」

- ▶「相談ブースチラシ2020」︎

<取組内容>

学びのダイバーシティーサポートチームメンバーは,附属校園特別支援教育コーディネーター会議と協働しつつ,各校園において,対象となる児童生徒に個別指導を提供するとともに,児童生徒が在籍する学級において合理的配慮の提供の支援を行いました。

- 感覚面(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚等)において過敏性や鈍感性がみられる児童生徒に対する合理的配慮に関する研究

- 通常の学級担当教員が児童生徒の実態把握に基づき、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を効果的に活用し、合理的配慮の実践を行う研究

- 発達障害の可能性のある児童生徒本人や保護者からの合理的配慮の意思の表明に対する学校の教職員の合理的配慮の提供に関する研究

- 発達障害の可能性のある外国人の児童生徒や十分な支援が受けられず不登校により学校生活に支障をきたしている発達障害の可能性のある児童生徒に対する合理的配慮に関する研究

- また,本学附属校園における合理的配慮の提供体制を充実・拡充し,近隣の公立・私立小中学校の通常の学級,及び公立・私立高等学校の普通科等に在籍する児童生徒も,本事業で開設した相談ブース「こもれび」を利用できるようにしました。

閉じる